Zwischen Bild und Text.

Intermediale Geschlechtskonstruktionen und religiöse Geschlechtsnormierungen in der Frühen Neuzeit

Grazer Kooperationspartnerin: Univ.-Prof.in Dr.in Martina Bär, Institut für Systematische Theologie und Liturgiewissenschaft, Fachbereich Fundamentaltheologie

Local Junior Fellow: René Corvaia-Koch, MA

Incoming Senior Fellow: Dr. Benedikt Bauer, Universität Bochum

Incoming Junior Fellow: Torben Hanhart, MA

Projektdauer: August 2025 – Januar 2027

Symposion und Ausstellung: voraussichtlich Herbst 2026

Deutsche Zusammenfassung

Was haben die Porträtbilder Martin Luthers und seiner Frau Katharina von Bora und frühneuzeitliche Bibelillustrationen mit aktuellen Geschlechterkonstruktionen zu tun?

In der Frühen Neuzeit spielten im lutherischen und im katholischen Kontext bebilderte religiöse Schriften wie Flugblätter, Bilderbibeln oder Porträt- und Heiligenbilder bei der Vermittlung theologischer Inhalte in die Gesellschaft eine zentrale Rolle. Über diese Medien verbreiteten sich religiös normierte Geschlechterrollen, die bis heute nicht nur in den christlichen Konfessionen wirksam sind.

Kennzeichnend für die Frühe Neuzeit ist der Medienwandel, der eine neue Medienvielfalt und neue Verbreitungsformen mit sich brachte. Gerade die kombinierte Medienform, in der Text und Bild in Ergänzung zueinanderstehen, wurde bei der Konstruktion von Männlichkeit(en) und Weiblichkeit(en) strategisch eingesetzt, um konfessionell reglementierte Geschlechtervorstellungen zu legitimieren, wie etwa das Motiv der lesenden Ehefrau im Protestantismus oder die keusche Gottesmutter Maria im Katholizismus. Geschlechtlich aufgeladene Spottbilder dienen auch der konfessionellen Abgrenzung, wenn etwa Martin Luther und Katharina von Bora nackt im Bett zu sehen sind und der Text kommentiert, dass Luther die Abschaffung der katholischen Messe vom Teufel gelernt hätte.

Das Forschungsprojekt mit intermedialem Ansatz will in einer interkonfessionellen Hermeneutik religiöse Text-Bild-Kombinationen analysieren, die für die Geschlechterkonstruktionen der Frühen Neuzeit relevant sind. Es soll danach gefragt werden, wie sich visuelle und textliche Inhalte aufeinander beziehen, um Geschlechterrollen religiös-normativ zu stabilisieren, auszuhandeln oder in Frage zu stellen. Schließlich soll eruiert werden, welche Wirkung die bild-textlichen Geschlechterkonstruktionen in der Moderne entfalteten und wie sie bis heute fortleben.

Projekt Aktivitäten:

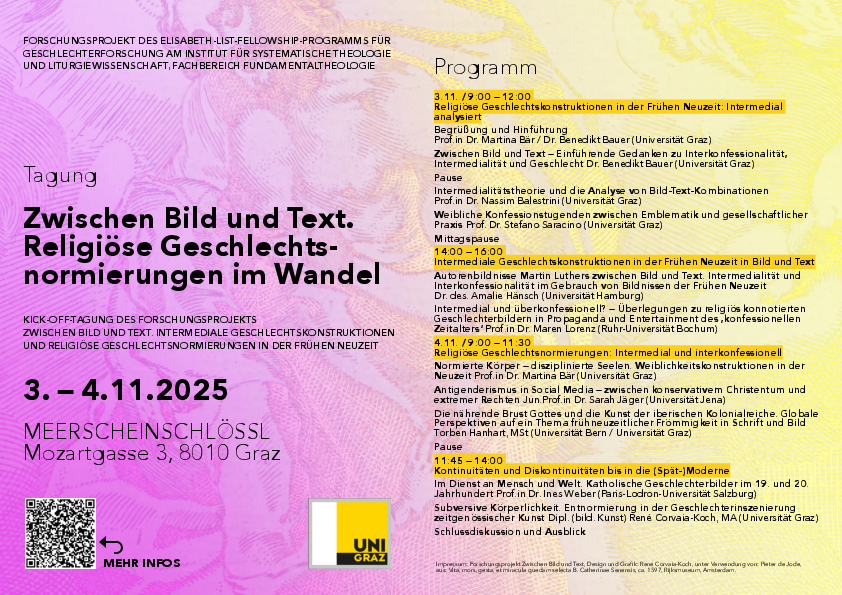

Kick-off Tagung "Zwischen Bild und Text. Religiöse Geschlechtsnormierungen im Wandel" des Forschungsprojekts im Rahmen des Elisabeth-List-Fellowship-Programms für Geschlechterforschung am Fachbereich Fundamentaltheologie